2019年のセンター試験国語の第一問(評論文)を見ていきます。

このブログを初めて読んだという方は次の記事を先に読んでください。

kokugo-gendaibun.hatenablog.com

それでは早速2019年のセンター試験現代文を解説します。

問題をお手元にご用意ください。

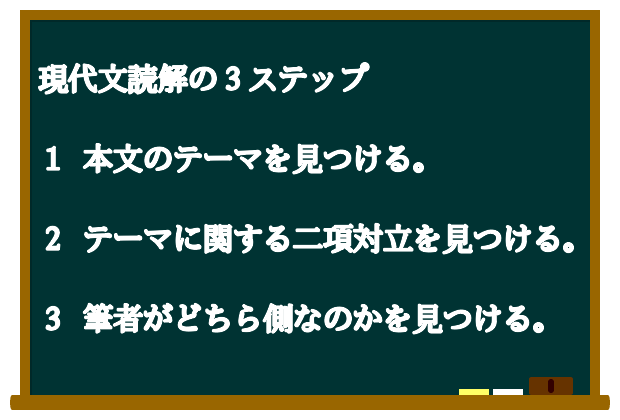

現代文唯一の公式=読解の3ステップ

必ず次の3ステップで読むことを忘れないでください。

本文の前半には必ずこれらが書いてあります。この3ステップを踏み間違えないように、読解ナビを穴埋めしていきます。

2019年センター試験第一問のテーマ

本文のテーマは必ず冒頭に出てきます。

本文を半分くらい読み進めてからようやく本文のテーマが出てくることはありません。

なぜか?それは受験問題は長い本のほんの一部分を切り取って問題とするからです。

長い本の中では話が脱線することもありますが、受験問題に出す文章の文字数は限られていますので、、無駄のないように必要な個所だけを抜き出します。

ですので冒頭からテーマについて書かれている、むしろテーマが明確に書かれている部分が好んで出題されるのです。

第一段落を読んでみてください。ざっと見ただけでも、同じ単語が何度も繰り返されていることに気付きませんか?

続きはnoteで有償公開しています。