2020年のくらしき作陽大学の過去問推薦I期A日程国語(食文化学部、子ども教育学部)を見ていきたいと思います。

この問題は読解に必要なテーマと二項対立を掴む練習のために選びました。

問題を解くことではなく、文章の構造を理解するという目的で取り組んでみてくださいね。

それではお手元に問題をご用意ください。

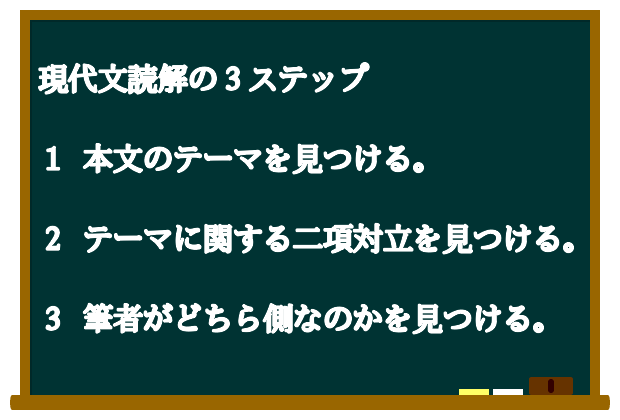

現代文唯一の公式=読解の3ステップ

必ず次の3ステップで読むことを忘れないでください。

本文の前半には必ずこれらが書いてあります。この3ステップを踏み間違えないように、読解ナビを穴埋めしていきます。

2020年くらしき作陽大学推薦I期A日程(食文化学部、子ども教育学部)国語第一問のテーマと対立軸

続きはnoteで有償で公開しています。